無名(むみょう)という名の琵琶

みなさん、こんにちは。

元都立高校国語科教師、すい喬です。

今回は清少納言が書いた随筆『枕草子』を読みます。

古典の授業でこの章段を扱うのは、高学年になってからでしょうか。

「香炉峰の雪」の段などに比べると、学ぶ頻度も少し下がるようです。

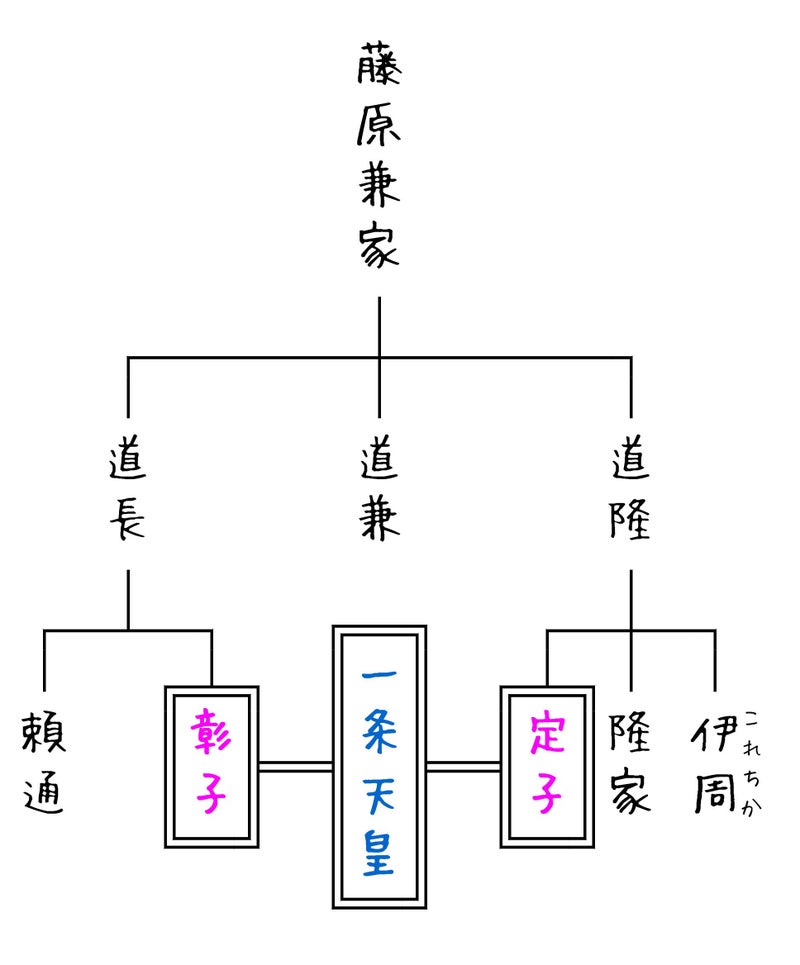

基本は清少納言が出仕した、一条天皇の中宮定子にまつわるエピソードです。

2人の女性の信頼関係を強く印象づける段ですね。

次第に没落していく定子の家系を横目で見ながら、なんとか中宮の心を明るいものにしたいという熱意がみてとれます。

中宮様はこんな立派な女性なのだということを、アピールしたかったのでしょう。

痛々しいくらいに、清少納言が気を使っている様子がみてとれるのです。

2人の女性の間には、心通わせるさまざまに楽しいことがありました。

初めて出仕した頃、緊張しきっていた清少納言に対して、定子は優しく語りかけました。

香炉峰の段では、漢詩の一節を使って機転を利かせた清少納言に、定子が喜んでいる様子も描かれています。

また、珍しい楽器をいじり回している女房たちに、ちょっとしたシャレで応える定子の様子を、誇らかに書き留めている清少納言の姿もあります。

彼女はいつも定子に気に入られたかったのでしょう。

同時に定子の心を、安らかなものにしたかったのです。

中宮定子が亡くなったのは、わずか24歳の時です。

あまりにも短い一生ですね。

一条天皇は定子が他界した後も、彼女の事を忘れられませんでした。

本当に心が通いあっていたのです。

世継ぎをどうすればいいのか。

新しい中宮、彰子の父親である道長を中心に、藤原摂関政治の時代が複雑に展開され始めていました。

今回の段は、エアポケットのように安らいでいる一日の風景です。

しかし時代は大きく転換しつつあったのです。

本文

無名といふ琵琶の御琴を上の持てわたらせ給へるに、見などして、かき鳴らしなどすといへば、弾くにはあらで、緒などを手まさぐりにして、

「これが名よ、いかにとか」と聞こえさするに、「ただいとはかなく、名もなし」とのたまはせたるは、なほいとめでたしとこそおぼえしか。

淑景舎(しげいさ)などわたり給ひて、御物語のついでに、「まろがもとに、いとをかしげなる笙の笛こそあれ。故殿の得させ給へりし」とのたまふを、

僧都の君、「それは隆円に賜へ。おのがもとにめでたき琴(きん)侍り。それに代へさせ給へ」と申し給ふを、

聞きも入れ給はで、異ごとをのたまふに、いらへさせ奉らむとあまたたび聞こえ給ふに、なほものものたまはねば、

宮の御前の、「いなかへじと思(おぼ)いたるものを」とのたまはせたる御けしきのいみじうをかしきことぞ限りなき。

この御笛の名を、僧都の君もえ知り給はざりければ、ただうらめしとぞ思いためる。

これは、職(しき)の御曹司(みざうし)におはしまいしほどの事なめり。

上の御前に、「いなかへじ」といふ御笛の候ふななり。

御前に候ふものは、御琴も御笛も、みなめづらしき名つきてぞある。

玄象(げんじやう)、牧馬(ぼくば)、井手、渭橋(ゐけう)、無名など。また和琴(わごん)(なども、朽目(くちめ)、塩竃、二貫などぞ聞こゆる。

水龍(すゐろう)、小水龍(こすゐろう)、宇陀の法師、釘打、葉二つ、何くれなど、おほく聞きしかど忘れにけり。

「宜陽殿(ぎやうでん)の一の棚に」といふ言ぐさは頭の中将こそし給ひしか。

現代語訳

無名(むみょう)という名前がついた琵琶の御琴を帝がお持ちになって、中宮様のお部屋にいらっしゃった時のことです。

女房たちがそれをかき鳴らしたりでもするのかと思うと、とくに琴を弾くわけではなく、弦などを手でまさぐって遊んでいるのでした。

「この琴の名前は、何といったでしょうか」と申し上げると、中宮様は「ただもうつまらない物だから、名前もないのですよ」とお答えになられたのは、やはりとても素晴らしいと思われたことです。

ところで淑景舎(しげいしゃ)の方とお呼びしている、御妹の原子様がいらっしゃって、中宮様と雑談をされた時の話です。

「私のところにとても素敵な笙(しょう)の笛があるのです。無くなった父上が下さったものなのです」とおっしゃるので、

僧都の君が「それを私、隆円に下さいませんか。私のところに素晴らしい琴がございます。それと交換してください」と申し上げましたが、

淑景舎の方は全くお聞きにならないで違うことを話しているので、隆円は何とか答えさせようと何回もお聞きになりました。

それでも返事をしないので、中宮様が「いなかへじ(交換はしたくありません)、とお思いになっておられるのです」と、

代わりにおっしゃってあげた時のご様子は、とても才気に溢れていてこの上なく素晴らしいものに感じました。

この御笛の名前を、僧都の君もお知りにならなかったので、ただ恨めしくお思いになっていたようでした。

これは、中宮様が臨時の在所として、職の御曹司に滞在していらっしゃった時にあったことなのです。

帝の手元には、「いなかへじ」という名前の御笛があったのでした。

帝がお持ちになっているものには、御琴にも御笛にも、みんな珍しい名前が付いています。

玄上(げんじょう)、牧馬(ぼくば)、井手、渭橋(いきょう)、無名(むみょう)などです。

また和琴(わごん)なども、朽目(くちめ)、塩釜、二貫(にかん)などの名前が付いています。

水龍(すいりゅう)、小水龍、宇多の法師、釘打(くぎうち)、葉二(はふたつ)など、他にも色々な名前を聞いたものの、忘れてしまいました。

「宜陽殿(ぎようでん)の第一の棚に置かれるべきもの」という賞賛のお言葉は、頭の中将がよくおっしゃっておりました。

藤原摂関政治の光と影

この段は才気煥発な定子の様子がよく出ています。

シャレといってしまえば、それまでですが、「言葉遊び」のようなものが自然にできるというのは、相当に語彙がなければ不可能です。

「無名」を「むみょう」とは読まずに「むめい」と読み替えたのが最初のシャレです。

そして次のが、「いなかへじ」という帝が持っている笛の名前にひっかけて「いなかへじ」(否、換へじ)と答えたのです。

換へるという動詞の後に打消しの意志をあらわす助動詞「じ」をつけました。

これは絶対に嫌だという強い心の様子を表します。

それを笛の名前にひっかけて、答えたというところがミソでしょう。

僧都の君は道隆の4男、隆円のことです。

定子の実弟にあたるのです。

一方、淑景舎の君である原子の兄でもあります。

このやり取りを読んでいると、仲のいい姉弟の関係が、よく見てとれますね。

それを脇で見ている、清少納言の立ち位置を確認してみてください。

この段には一条天皇が持っている琵琶や、亡き藤原道隆が所有している笙の笛などが話題になっています。

当時の楽器のことなどを調べてみるのも楽しいです。

琴も今のものとはかなり違います。

笛も横笛の他に、笙、高麗笛、篳篥(ひちりき)などがあります。

読んでいると楽しいサロンの雰囲気が、よくわかります。

定子が持っていた天性の明るさがそれ増幅しています。

清少納言のどこかさばさばとした雰囲気も、ピッタリだったのでしょう。

定子の性格形成には父、藤原道隆の影響も大きかったと言われています

華やかで楽しいことが好きな人でした。

父親の死後、次第に一族が衰退していく様子を知るにつけ、歴史の重みを感じないワケにはいきません。

定子亡き後は、紫式部の日記を読むことで、彰子サロンの様子がよくわかります。

来年のNHK大河ドラマは「紫式部」が主人公だそうです。

この時代の政争に興味のある人にとっては、藤原時代の知られざる一面を垣間見るチャンスが増えるに違いありません。

放送が待ち遠しいものです。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。