本

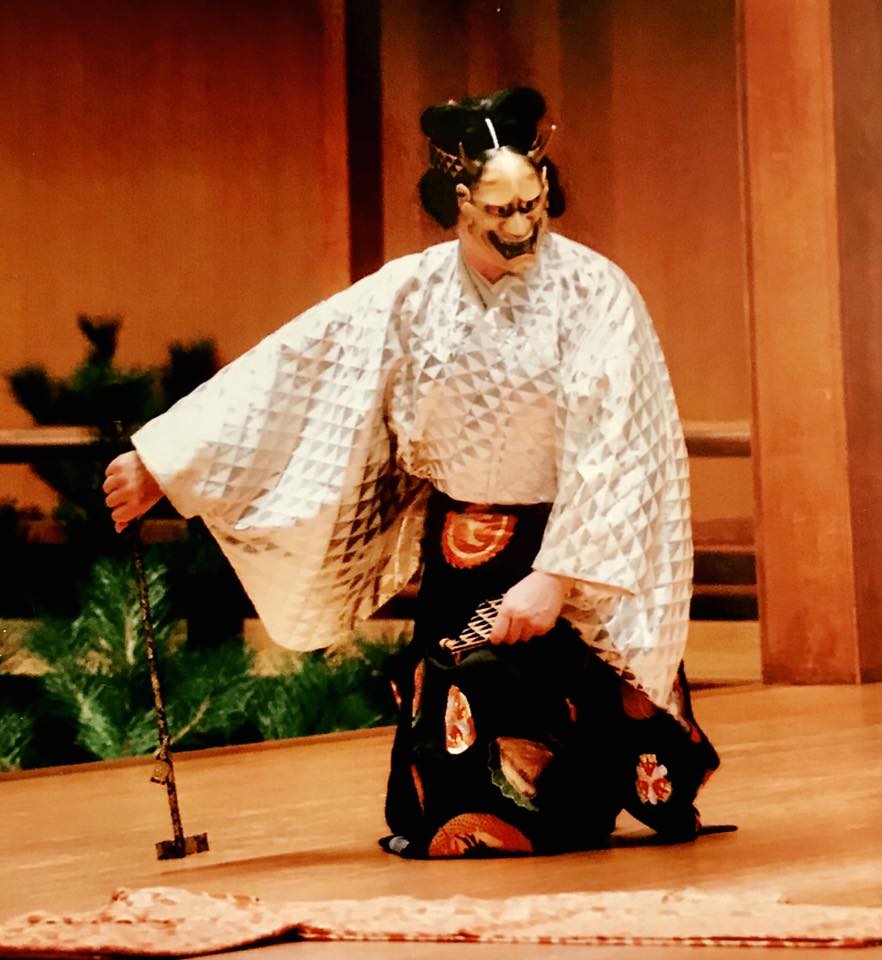

本 【狩りの使ひ・伊勢物語】斎宮との契りは夢とうつつの境を越えたのか

「伊勢物語』は味わいのある本ですね。在原業平らしき男が次々と活躍します。斎宮になった女との逢瀬はうまくいったのかどうか。結界を越えた愛情の表現は許されるのでしょうか。その結末を一緒に味わってください。

本

本  本

本  本

本  本

本  本

本  本

本  本

本  本

本  本

本  本

本  本

本  本

本  本

本  本

本  本

本  本

本