談志という噺家

アマチュア落語家でブロガーのすい喬です。

落語家立川談志が亡くなったのは2011年11月。

享年75歳でした。

あれから既に8年が過ぎました。

この間も落語の世界は動き続けています。

立川談志という稀有な噺家がいなくなり、立川流は今や、完全に個人ベースの落語集団になろうとしています。

数年前、立川談幸が率いる数名は、落語芸術協会に移籍しました。

今や、芸協でも重要な位置を占めています。

その他、志の輔、志らく、談春、談笑などは独自の活躍をし、チケットがとりにくいといわれて高い人気があります。

50年前に始めた「笑点」もいまだに健在です。

stevepb / Pixabay

立川談志くらい、毀誉褒貶のはげしい、また人によって評価の異なる噺家も珍しいのではないでしょうか。

著書もたくさんあります。

一番最初に書いた『現代落語論』(三一書房)は現在もバイブル扱いです。

一時絶版になりましたが、リクエストが多く復刊しました。

談志くらい落語というものの未来を考え、憂慮した人はいないかもしれません。

それだけに小さんの元を去る決断をした時は、複雑な思いを抱いたに違いありません。

元はといえば、真打認定試験を落語協会が導入したところに端を発しています。

あまりにも入門者が増えすぎ、いわゆる二つ目の落語家を真打にせざるを得ないところまで追い込まれていました。

1983年、どうしようもなくなって始めたのが真打認定試験です。

どうせ全員合格すると踏んでいた師匠談志は自分の弟子が落とされたのに憤り、落語協会を脱会します。

Clker-Free-Vector-Images / Pixabay

実はその数年前から落語協会には分裂の予兆がありました。

10人まとめて真打にするという決定をした理事会に対して、実力のあるものだけが真打になるべきと三遊亭圓生が反対をしたのです。

多数決の結果、圓生は負け、理事の更迭を願ったものの、それも受け入れられませんでした。

そこでついに協会を脱会。

これが1978年の落語協会分裂騒動です。

この時の様子を一番内側から書いたのは、圓生の弟子、圓丈の『師匠、御乱心』(小学館文庫)です。

この本も長い間絶版でした。

あまりにも要望が多く、小学館から文庫になって出版されたのです。

詳しいことはこの本を読んでください。

ここには息苦しいまでの芸人達の生き様がでてきます。

落語界の内側を描いたノンフィクションとして、これだけの本はありません。

圓丈はこの本を執筆したことで、その後の落語家人生が大きくかわったと述懐しています。

もちろん、圓生側からの記述です。

これが全てではありません。

家元立川流創設

これ以降のことは割合多くの人に知られているのではないでしょうか。

談志は3つのコースをつくりました。

上納金システムという落語界では前代未聞の、弟子に金銭を要求するという戦術に出たのです。

当然のことながら、多くの批判を浴びました。

特にBコースには談志シンパをうまく集めました。

横山ノック、ビートたけし、上岡龍太郎、高田文夫、景山民夫、山本晋也、山口洋子など。

さらにCコースにも色川武大、石原慎太郎、手塚治虫などの後見人を揃えました。

マスコミをうまく利用し、どんなことでも宣伝につなげていくという彼の手法は、新しい時代にあっていたのかもしれません。

それと同時に、必ず落語会に呼んでくれた関係者には直筆の礼状をすぐに送るなどといった細かい配慮もしました。

このあたりが談志という人間の本質かもしれません。

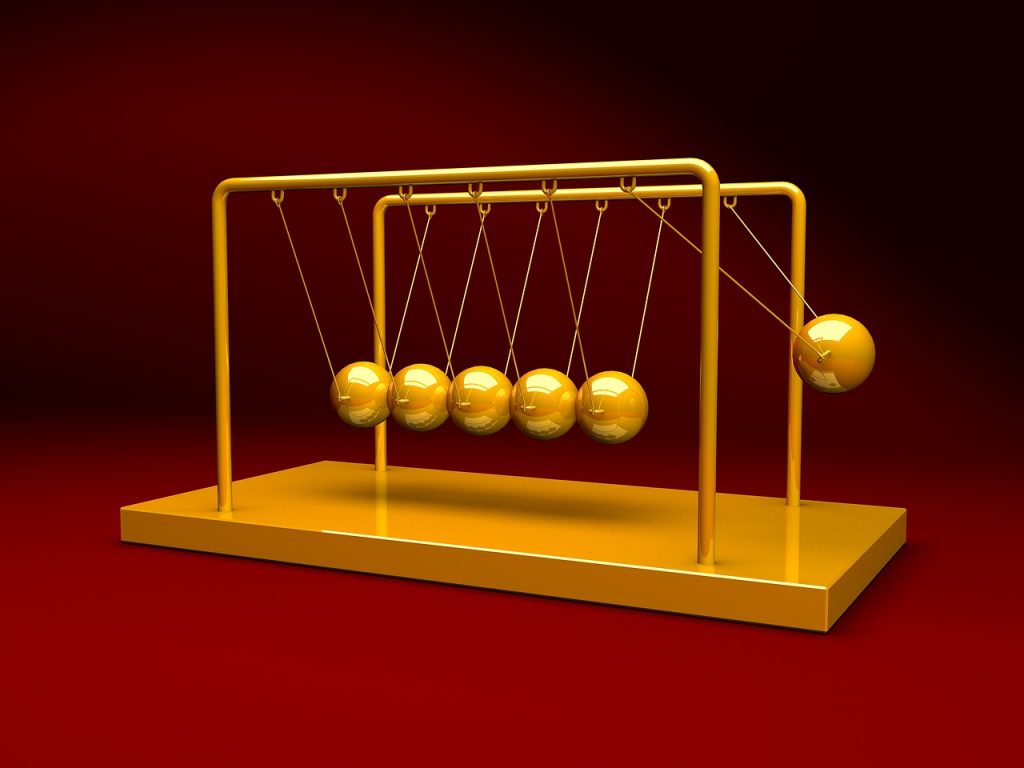

QuinceMedia / Pixabay

やがて志の輔、談春、志らく、談笑などが成長し、立川流は破竹の勢いで伸びていきます。

二つ目にはなるには50の落語を覚え、歌舞音曲の基礎、講談の一部ができること。

真打になるには落語100席、その他師匠、お客からの推奨などいくつかの段階を経なければなりません。

落語家は寄席で育つという今までの経緯を全て破棄し、自分たちでホールを借り、真打披露まで成し遂げたのです。

この頃が立川流の最盛期だったと言っていいのではないでしょうか。

中島敦『山月記』

立川談志のことを考えていると、どうしてもこの小説のことを思いださないワケにはいきません。

多くの人が高校時代に国語の授業で習ったのではないでしょうか。

少しだけ思い出してください。

登場人物は李徴と袁傪(えんさん)です。

あまりにも自尊心の強かった李徴は頭脳が明晰で早くに上級役人の試験に合格したものの、なかなか役

職が上がらないのに業を煮やして、辞めてしまいます。

そして詩人になって後世に名を残したいと思うのです。

しかし文名は簡単にあがらず、また仕方なく、妻子のため地方官吏になります。

そこへ偉くなった友人、袁傪が馬車に乗って通りかかるのです。

袁傪は同じ時に官吏試験に合格した仲間です。

李徴はその頃にはすでに虎になっていました。

ARLOUK / Pixabay

しかし人間としての考えも一日に数時間は戻ります。

草むらの中から友達に向かって話しかけました。

自分の性質が結局虎にしてしまったという理由をです。

その時のキーワードがこれです。

この2つが結局自分を虎にしたと告白するのです。

最後に即席でつくった詩を袁傪に筆写してもらい、そのまま草むらの中に消えていきます。

最後にその詩を語るところは実にみごとで、今でもこの小説は高校の教科書の定番になっています。

これは中島敦自身の身の上を示した作品ともいわれているのです。

彼は早くから作家になりたかったものの、なかなか認められず、結核に苦しめられました。

パラオの南洋庁にまで転地療養をしました。

しかし早くにこの世を去ります。

この小説の中に出てくるキーワードは、何度説明してもなかなかに難しいものです。

自分の持っているプライドがあまりにも高すぎる一方、どこかに臆病な自分がいて、本当にこれが自分なのかといつも疑っています。

同時に羞恥心を隠すために、尊大な態度をとらざるを得ないという側面もあります。

この2つの感情の間で揺れ動くというところがこの小説のポイントです。

高校2年生くらいで、自我がある程度みえてきた段階の教材としては、うってつけだと思います。

一言でいえば自意識過剰でしょうか。

厄介なタイプの人間であることに間違いはありません。

談志のDNA

立川談志が亡くなった直後、NHKは小三治にインタビューを試みています。

Fotocitizen / Pixabay

彼は正面から否定はしていません。

では認めているのか。

ぼくにはどうもそうは思えません。

同じ小さん門下です。

関係は深いのです。

しかし小さんもおかみさんも小三治の芸を評価していました。

自分に小さんの名跡をくれとせがんだ時、おかみさんはおまえにはやれないと明言しました。

小三治がどれだけ噺の修行に苦労しているのか知ってるか。

おまえなんかにはやらない。

伝法な口調の生代子夫人は、きつく談志を叱りました。

小三治はこう言っています。

あの人もいい、この人もいい、っていう考え方はできなかった人ですからね。

談志は志ん朝に直接、今回の真打昇進は辞退しろと迫ったこともあります。

むき出しのライバル心を持っていました。

その時の志ん朝は「いや兄さん、おれは自分でこれはもらっていいと思ってる」と告げました。

談志は志ん朝に抜かれたことがよほど悔しかったに違いないのです。

事実、落語協会を脱退し、圓生を会長に担ぎ上げた時、副会長は自分がやりたいと言いました。

いや、副会長は志ん朝さんにやってもらうと圓生は自分の心づもりを告げます。

その時のショックもかなりのものだったようです。

小三治の台詞の続きです。

すばらしい才能を持っている人ですよ。

ただ、私としては、議員なんかにならなきゃ良かったと思うけど。

でもあの人はそういうことが目的で生きていたとも言えるんです。

権力にあこがれていた人ですからね。

そのために協会分裂のもとを作ったのはあの人ですよ。

ねえ、それから、結局は落語協会を飛び出して、立川流とかっていう、家元とかっていう名前を自分でつけたわけで、誰も周りがいったわけじゃねえのに。そういうところもあの人らしいなあって。

小三治特有のレトリックがあります。

評価しているのか、そうでないのか。

そのあたりを考えながら、この発言を眺めていると、1つの風景が見えてくるような気もします。

ぼくは紀伊國屋寄席で「鼠穴」をきいた時の感動が忘れられません。

幾つも噺は聞いています。

子供の頃には松竹文化演芸場で、洋服姿で立ったままの談志を何度も見ました。

しかし記憶の中ではあの時の「鼠穴」が一番よかった。

周囲に気を遣い、そして使わせ、そのことに疲れて、だれも自分の持っている危機感を知らないことに焦っていたのではないでしょうか。

geralt / Pixabay

孤独な人でした。

味方も大勢いたものの、敵も多かったです。

『現代落語論』にある溢れるまでの落語に対する愛情は真実です。

1人の噺家の生き様としては、完成されていたかもしれません。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。