月やあらぬ

みなさん、こんにちは。

元都立高校国語科教師、すい喬です。

『伊勢物語』は平安時代に成立した日本の歌物語です。

実在した在原業平を思わせる男を主人公にしています。

作者は不詳ですが、多くの日本人に愛されてきました。

高校では必ず幾つかの章段を学びます。

今回はその中から「月やあらぬ」を読んでみましょう。

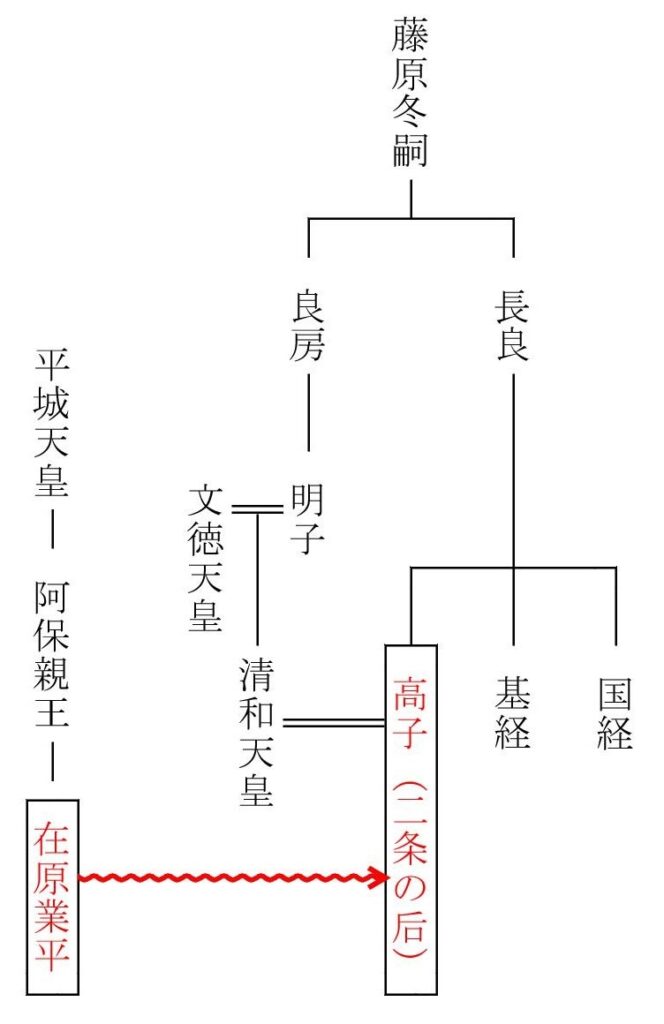

内容を理解するためには、藤原氏の系図が参考になります。

作中、主人公の名が明かされることがありません。

多くの段が「昔、男ありけり」で始まっているのも特徴です。

作品の内容が貴族的であることと、歌の持つ美しさがみごとなので、日本の他の芸能にも大きな影響を与えました。

特に「能」との関係は深いです。

「杜若」(かきつばた)「隅田川」「井筒」「雲林院」「小塩」などが特に有名です。

1番、多く演じられるのは、なんといっても「杜若」でしょう。

在原業平が「かきつばた」の五文字を和歌に詠み込んだ、という話に基づいています。

からころも(唐衣)き(着)つつ馴れにしつま(妻)しあればはるばる(遥々)きぬるたび(旅)をしぞ思ふ

この歌を覚えている人も多いことでしょう。

高校で必ず習う『伊勢物語』の代表作ですね。

自然の情景と、日本の言葉の美しさがみごとに結晶した段です。

大和言葉の持つ情感の豊かさ、詩性をよく表していると言えます。

ここでは第4段「月やあらぬ」の文章を読むことにしましょう。

原文

昔、東の五条に、大后の宮おはしましける西の対に、住む人ありけり。

それを、本意にはあらで、心ざし深かりける人、行きとぶらひけるを、正月の十日ばかりのほどに、ほかに隠れにけり。

あり所は聞けど、人の行き通ふべき所にもあらざりければ、なほ憂しと思ひつつなむありける。

またの年の正月に、梅の花盛りに、去年を恋ひて行きて、立ちて見、ゐて見、見れど、去年(こぞ)に似るべくもあらず。

うち泣きて、あばらなる板敷に、月の傾くまで伏せりて、去年を思ひ出でて詠める。

月やあらぬ春や昔の春ならぬ わが身ひとつはもとの身にして

と詠みて、夜のほのぼのと明くるに、泣く泣く帰りにけり。

現代語訳

昔、東の京の五条に、皇太后がいらっしゃった御殿の西側に建てられた建物に、その方(藤原高子)がおられました。

その人には思うように会うこともできませんでしたが、愛情が深かった方が、時折訪れておりました。

ところが正月の十日ぐらいの頃に、その女性はほかの場所へ身を隠してしまったのです。

その女性の居場所は聞いたものの、普通の身分の人が行き来できるような所ではありませんでした。

いっそうつらいと思いながら、女性を慕い続けて過ごしていたのです。

翌年の正月、梅の花盛りの頃に、男は去年のことを思い慕って、女性の住んでいた屋敷へ行きました。

立って見、座って見、とにかく見続けましたけれど、去年に似るはずもありません。

泣いて、無人となって障子なども取り払い、がらんとしている板敷の上に、月が傾くまで身を横たえ、去年を思い出して詠んだのがこの歌です。

月は昔のままの月ではないのか。

春は去年のままの春ではもうないのか。

自分の身だけは去年のままで、全てはすっかり変わってしまったものだよ。

と詠み、夜がほのぼのと明ける頃、泣きながら帰っていったのです。

業平の心

この段のポイントは「月やあらぬ」の歌に込められている男の心情にあります。

男の気持ちがどのようなものであったのかが理解できれば、かなり深く感情移入ができるのではないでしょうか。

簡単にいえば、自分は変わらずにある女性を慕い続けているのに、その人との関係を含めて全てが変わってしまった事を嘆いているのです。

伊勢物語の「男」のモデルは在原業平です。

このことは必ず胸にとどめておかなければなりません。

どのような人物か、御存知ですか。

『源氏物語』の主人公、光源氏のモデルと言われている人です。

名前がきちんと読めなくては困ります。

在原業平(ありわらのなりひら)です。

業平(825~880年)は父が平城天皇の皇子・阿保(あぼ)親王、母が桓武天皇の皇女・伊都(いと)内親王です。

とても優雅な系譜に属していることはわかりますね。

しかし皇族に生まれながらも、朝廷役人としては不遇で、そのため風流に明け暮れました。

当時は和歌に生きる他、道はなかったのです。

平安時代を代表する6人の歌人「六歌仙(ろっかせん)」に名を連ねたのです。

有名なのがこの百人一首に選ばれた歌です。

ちはやぶる神代もきかず竜田川からくれなゐに水くくるとは

現代語訳は次の通りです。

さまざまな不思議なことが起こる神代にも聞いたことがないのです。

竜田川がこんなに色鮮やかに紅くみごとに染められるのは。

紅葉の名所、奈良県の竜田川の情景を読んだ歌です。

この歌は清和天皇の后・高子(たかいこ)の屏風を題材にしているとも言われています。

高子と業平は、実は一時期、恋人同士でした。

その話を知っていると、「月やあらぬ」の持つ意味がより明確になってくるのです。

藤原高子との恋

藤原高子(ふじわらのたかいこ)と恋人同士でしたとは書いたものの、現在の男女関係とは全く形式が違います。

血筋でいえば、当然出世もできるはずだったのに、業平は権力争いから外れてしまいました。

そこで彼は平凡な日常に飽きたのでしょう。

藤原氏の娘にわざと自分の気をひくような行動をします。

その相手が藤原高子だったのです。

ところが高子はのちの清和天皇の后になるのが決められた女性でした。

自然に彼の前から姿を消してしまいます。

そのことは兄たちに強引に仲を裂かれた話として『伊勢物語』の中に表現されています。

「芥川」の段や「鬼に喰われる姫君の話」などにある通りです。

結局、傷心のまま、業平は東下りの旅に出るというワケです。

その1年後にかつて逢っていた思い出の屋敷跡を訪れたものの、すでに高子は手の届かぬ場所へ行ってしまっていました。

全てのものが変化していきます。

月も春の景色も昨年と同じはずなのに、高子がいない今となっては、全く別のものです。

そして残された自分は何もかわらないという対比が、色濃く表現されていますね。

彼は夜がほのぼのと明るくなる頃、泣きながら帰るしかありませんでした。

今でも似たような話が、あちこちで展開されているのではないでしょうか。

男と女の話は身分が違っても、みなどこか似ています。

今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。