語彙を増やすことの意味

みなさん、こんにちは。

元都立高校国語科教師、すい喬です。

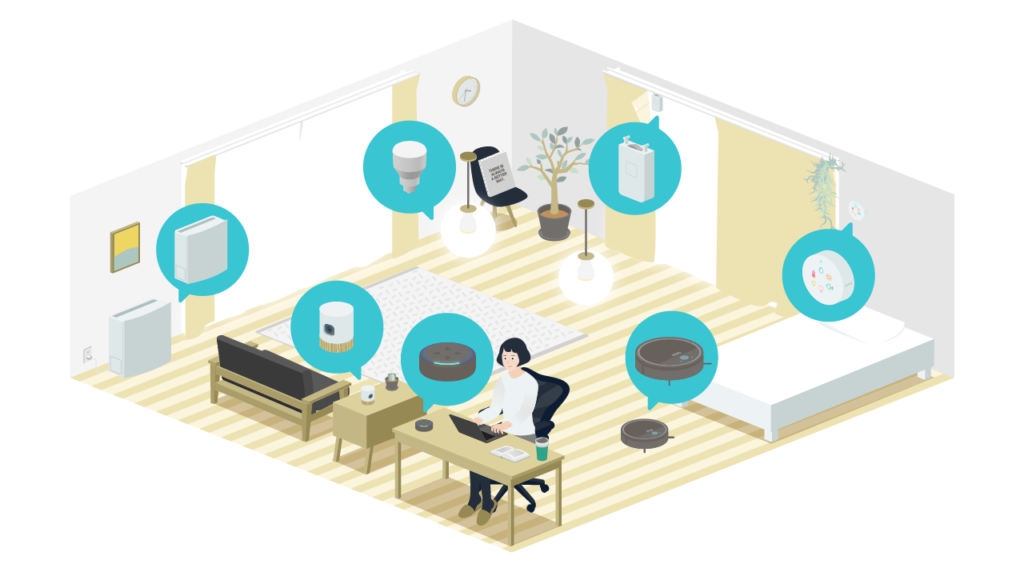

今回は新時代の語彙について考えましょう。

小論文の勉強をしていると、いつも時代の切っ先にいる感覚を知ることができます。

実はこれが大切なことなのです。

ある意味ではスリリングな体験です。

中国の古典にも大切な言葉がありますね。

「温故知新」という『論語』の言葉をご存知だと思います。

この言葉の意味は「昔のことをよく研究し、それを参考に今つき当たっている問題や新しいことがらについて考えること」という意味です。

学問というのはつねに古典に戻るのが原則なのです。

一見、過去のものだと判断されてはいるけれど、そこにはたくさんの宝が潜んでいるというわけです。

あらゆる芸術や学問において、全く同じことがいえますね。

新しい言葉を知るということにも通じる考え方です。

確かに表現は新しいもののように見えますが、そこには人類が長い間培ってきた英知がつまっているのです。

それを探ることが、小論文の勉強に他なりません。

たくさん文章を書くことは確かに大変です。

しかしけっして時間の無駄ではないのです。

難しくいえば、その間に過去との交感を行っているのです。

人間は科学に比べると、実にゆるりと、日々の中を生きているだけです。

しかしそれでもやはり新しい時空の中を、駆け抜けようとしていることに違いはありません。

セレンディピティ

この新しい言葉を最近よく見かけるようになりました。

小論文にもよく出てきますね。

どんな意味か、知っていますか。

過去には、NHK解説者だった池上彰氏の評論『なんのために学ぶのか』からとられた問題などもありました。

一生懸命に研究していると、突如として新たな発見につながるようなチャンスに巡り合うことがあります。

まさに僥倖です。

人生には確かにそういう瞬間があるのかもしれません。

それを「セレンディピティ」と呼ぶのです。

その部分だけを氏の文章から引用してみましょう。

———————————-

セレンディピティとは科学者の間でよく使われている言葉です。

日本語に訳すのは難しいのですが、たまたま出会ったことから研究が大きく進んでいくというイメージで捉えて下さい。

「思わぬ発展につながる偶然」とでも訳せましょうか。

その偶然が実は大事で、偶然に導かれて研究が発展するのです。

研究者が当初から問題意識を持っていて、「これはどうすればいいのかな」と考えていると、あるときたまたま見つけたものに閃きを感じ、「あっ、これが役に立つんだ」と気づいて、行き詰っていた研究に突破口が開かれるのです。

———————————-

大変にわかりやすい文章ですね。

しかし言葉は難しいです。

実はあるおとぎ話から、とられた表現なのです。

『セレンディップの3人の王子たち』という物語がそれです。

旅にでたセレンディップ(現在のスリランカ)の3王子はベーラムの国でかけられたラクダどろぼうのうたがいをずばぬけた機転によって晴らし、皇帝の命をも救うという童話です。

旅に出た王子たち

王子たち3人は、奪われた宝「正義の鏡」をとりもどすため、インドへむけて旅に出るのです。

この話がヒントになって、なんと「セレンディピティ」という言葉が生まれました。

語源はスリランカの昔の名前なのです。

注意深く鋭い目を持った彼らは、心で言葉を聞くことができました。

ペルシャやインドでの旅は難行苦行の続きでした。

しかし偶然の出会いが重なり、最後には美しい伴侶と幸福を得ることができます。

この寓話が意味するものは単純です。

探しても容易には見つからない、価値ある楽しいものを見つける能力は日々の修練と暮らしの中にしかないということです。

よくこの話の例に出されるのがニュートンです。

ずっと同じことを考え続けるというのは、ある種の才能ではないでしょうか。

彼は何の気なしにリンゴが木から落ちるのを見たのです。

他の人にとって、それはごくありきたりの出来事でしかありません。

日常というのはそういうものです。

しかし彼にとっては、それが真理への入り口でした。

本当に「偶然」だったのでしょうか。

ものが落ちるのをそれまでどれほど多くの人が見てきたことか。

しかし何も感じない人は、いつもの風景にしかみえませんでした。

彼がすごかったのは、一心にそのことを考え続けていたからこその発見なのです。

誰かが何かの力で引っ張らない限り、ものは動かない。

ポイントは単純そのものです。

アルキメデスの発見も同様ですね。

お風呂に入ると、なぜ身体が軽くなるのか。

誰も考えつかないことを、彼はただひたすら思案しました。

自分の中にある力

偶然の発見に限りなく近づくための方法は何か。

今までの発明や発見はある意味、このセレンディピティの積み重ねです。

ペニシリンの発見の話もよく語られます。

発見者はイギリスの細菌学者であったアレクサンダー・フレミングです。

ブドウ球菌の研究をしていたフレミングは、細菌を培養するシャーレの中に青カビを発生させてしまいました。

しかし、青カビの周りには細菌が繁殖していませんでした。

青カビから抗生物質であるペニシリンが抽出された瞬間です。

失敗したと思った実験が、次の時代を切り開いたのです。

結局、自分の中にその発見の芽があるということを知ることが最も大切です。

ではどうしたら、そのような僥倖に巡り合うことができるのでしょうか。

基本は持続することでしょうね。

小論文の勉強も全く同じです。

ぼくの経験でいうと、あるところから、急に力が伸びます。

一直線に上昇するワケではありません。

螺旋階段のように力がついていくのです。

あとから振り返ると、あの時が自分にとってのターニングポイントだったのかということに気づかされます。

素直に人から学ぶ姿勢が必要です。

疑いながら、時に忠告を受け入れ、1人で考え、再び他者に訊く。

この繰り返しでしょうか。

「でも」「だけど」「どうせ」などという、後に否定形のくる表現を使わないことです。

希望の中にしか未来はありません。

そこまでやってもセレンディピティの瞬間が、誰にも訪れるワケではないのです。

これが人生の真実です。

しかしその時のあなたは、その数日前のあなたより、確実に前進しています。

自信をもって勉強を続けてください。

今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。