福原遷都

みなさん、こんにちは。

元都立高校国語科教師、すい喬です。

今回は平清盛が周囲の反対を押し切って、強引に福原へ都を遷そうとした話を取り上げます。

『続古事談』は説話集です。

編者はわかっていません。

成立は鎌倉時代前期と言われています。

源顕兼の著した『古事談』の続編という形式をとっています。

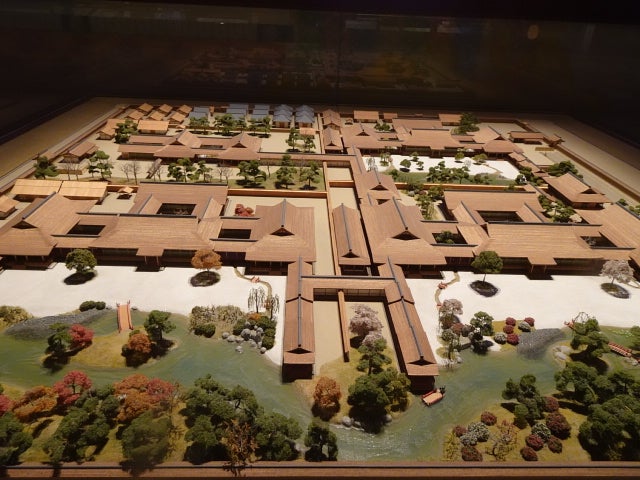

1180年6月、平清盛は福原京(兵庫県神戸市)に遷都しました。

理由はいくつもあります。

京都は寺社の勢力が大変強く、いつも頭を悩ませていました。

なんとかその影響力を弱めたいと考えていたのです。

福原には良港大和田泊があり、瀬戸内海支配のための平氏の拠点でもありました。

宋との貿易を盛んに行うためには最適だったのです。

新たな朝廷の出発を福原の地から始めたいと考えたのでしょう。

清盛は1180(治承4)年6月、高倉上皇と平氏一門の反対を押し切って福原への遷都を強行しました。

しかし11月にはわずか半年で、京都へ戻ることになります。

大寺院や貴族の反対が大きな理由だったと言われています。

福原は平地が少ないために、平安京のような形で都が作れなかったことも原因のひとつでした。

同年8月には源頼朝が挙兵し、9月には源義仲が挙兵しています。

源氏の相次ぐ挙兵が京都に戻る直接の理由にもなりました。

そのための評定が行われたのです。

その際、藤原長方だけが新京への移転を徹底的に非難しました。

後日、その理由を訊ねられた長方卿は、議論をしたこと自体、すでに清盛が福原に都を遷したことを後悔していることの証しだと説いたのです。

10月に入り富士川の合戦で平氏は惨敗。

夜、富士川の沼にいた水鳥が驚いて飛び立った音が、嵐や雷のように聞こえたと言われています。

平家軍は、この羽音を源氏の攻撃と勘違いし、戦わずに逃げ出しました。

平清盛が亡くなったのは翌年2月のことです。

福原遷都はあまりにも無謀な計画であったことがよくわかります。

その時の評定の様子を描いたのが、この『続古事談』なのです。

本文

六波羅の太政入道、福原の京建てて、みな渡りゐて後、ことのほかにほど経て、古京と新京といづれかまされると言ひ、定めをせんとて、古京に残りゐたるさもある人ども、みな呼び下しけるに、人みな入道の心を恐れて、思ふばかりも言ひ開かざりけり。

長方卿ひとり少しも所を置かず、この京をそしりて、言葉も惜しまずさんざんに言ひけり。

さて、もとの京のよきやうを言ひて、つひにその日のこと、かの人の定めによりて、古京へ還るべき儀になりにけり。

後にその座にありける上達部の、長方卿に会ひて、

「さてもあさましかりしことかな。さばかりの悪人の、いみじと思ひて建てたる京を、さほどにはいかに言はれしぞ。

言ひおもむけて帰京の儀あればこそあれ、言ふかひなく腹立ちなば、いかがし給はまし。」

と言ひければ、「このこと、わが思ひには似ざる儀なり。入道の心にかなはんとてこそ、さは言ひしか。

そのゆゑは、広く漢家・本朝を考ふるに、よからぬ新儀行ひたる者、初めに思ひ立つ折は、なかなか人に言ひ合はすることなし。

その仕業少し悔しむ心あるとき、人には問ふなり。

これも、かの京、ことのほかにゐつきて後、両京の定めを行ひしかば、はやこのこと悔しうなりにけりといふことを知りにき。

されば、なじかは言葉を惜しむべき。」とぞ言はれける。

まことにも後に人に越えられんとしけるときも、この入道よきやうに申して、「長方卿はことのほかにもの覚えたる人なり。

たやすく人に超超せしむべからず。」とて、後までも方人をせられけるなり。梅小路中納言の両京の定めとて、その時の人の口にありけり。

現代語訳

平清盛が福原京を建てて、皆が移り住みしばらく時が過ぎた頃のことです。

平清盛が前の都と今の都とどちらが優れているだろうかと、京の都に名残りを持っていそうな公卿を呼び出して問うたことがありました。

ほとんどの公卿達は清盛を恐れて本心を言いません。

藤原長方だけはただ一人、福原京を散々にののしって、京都の長所を述べたのです。

結局、清盛は平安京に還都する決心をしました。

その後、同席していた公卿が後に長方卿に会い、彼を責めたのです。

なんと浅慮なことをしたのでしょうか。

あんなに本人がいいと思って建てた福原京をどうしてののしったりしたのですか。

京都に戻ることが決まったから良かったようなものの、怒り狂ったらどうなったことか。

あなたたちは意外なことをおっしゃいますね。

わたしは入道殿の意思を汲み取ったのです。

というのも、昔から新しいことを行う者は、思い立った当初は他人に相談しないものです。

むしろ少し後悔するようになってから評定にかけるものです。

福原京にしばらく住んだ後に、どちらが良いかと言い出したので、清盛入道が後悔していたことを感じ取りました。

なんで言葉を惜しむべき理由などがあるでしょうか。

後に、長方卿が地位を下位の者に抜かされそうになったとき、清盛は、

長方はもののよく見える人物だ。

簡単に下位の者を長方の上位に置くのは良くないと、ずっと長方の味方をしたそうです。

梅小路中納言(長方のこと)の両京の定めと、当時の人々はこの評定の結果を呼びました。

反論することの難しさ

この話をどのように読み取ればいいのでしようか。

いろいろな読み方ができます。

これを1つの教訓にすることも可能ですね。

直近の話題でいえば、アメリカ大統領のトランプ氏の存在を忘れることはできません。

就任して100日が過ぎたという話です。

その間に何があったのか。

それは誰もがよく知っていることです。

この話題に触れないことはありません。

貿易における関税を引き上げた結果、国同士が先の見えない混乱状態に入っています。

株価の乱高下も話題には事欠きません。

それと同時に支持率も下がり続けています。

ウクライナとロシアの戦争終結も見えてはきません。

その間、アメリカの高官たちはどのように過ごしてきたのか。

トランプ大統領に対して、この施策は禁じ手であると忠告した人は、どれほど存在したのでしょうか。

パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長を更迭する一歩手前までいきました。

景気の底上げを目指す上で、利下げに慎重な態度に不満をぶつけたのです。

さすがにそれだけは思いとどまったようです。

今後どのような施策が打ち出され、その結果としてアメリカがどこへ行くのか。

それさえも見えなくなっています。

今までの信頼や蓄積もわずかな期間の間に、不信に変化しつつあります。

王様は裸だというセリフは誰もが聞いたことがあると思います。

権力を握る者はいつも孤独で、猜疑心に満ちた日々を送らなければなりません。

NO2を育てることは、自らが権力から追い落とされることを意味します。

シェイクスピアの悲劇『リア王』を想起してもいいかもしれません。

追従を言い続ける娘を信頼し続けた結果、最後にその地位を追い落とされ、流浪の身にならなければならなくなりました。

どの時代のどんな場合でも、権力の座にいる人間はつねに周囲の人間から狙われる運命にあります。

そういう意味で、この平清盛の福原遷都も同じ地平で語ることが可能です。

一族を集めて会議をしたときの、清盛が抱えていた不安が目に見えるようです。

高倉上皇にもしものことがあればあれば緊急事態です。

自分の年齢も63歳を過ぎて、後がなくなりつつあります。

追い詰められた末の遷都でしたが、それさえもままならない。

信頼していた平家一族の面々も、表面にでて反対はしないものの、快くついてきているわけではありません。

さまざまな意味で、多くのことを考えさせる文章です。

「No」を言える人間をどれだけ自分の周囲に置けるのかというのは、人事の要諦ですね。

フジテレビの相談役についても全く同じことが言えます。

わかっていても実行できない。

これこそが、この問題の核心なのです。

今回も最後までお付き合いくださり、ありがとうございました。