日記の章段

今回は清少納言の書いた『枕草子』の中から、ユニークな章段を読んでみましょう。

彼女のウィットとユーモアがこれ以上はないくらい、みごとに表現されている段です。

もともとこのエッセイは私的なメモの要素に満ち溢れています。

多くの人に読まれることを意識してはいません。

その時々に起こったことや、感じたことなどを自由に書き綴ったものなのです。

しかし全く他者を意識していないのかといえば、そんなことはありません。

それなりに読まれる可能性があることを、十分意識しています。

もともと、清少納言は自意識の強い女性だけに、文章の隅々に細かな神経を張り巡らせています。

その微妙な感覚の内側に入って彼女の世界に浸れるのが、この随筆の魅力でもあるのです。

この本はいくつかのジャンルに分かれています。

最もユニークなのがいわゆる「ものづくし」の段と呼ばれる章段です。

「虫は」「木の花は」「すさまじきもの」「うつくしきもの」などというタイトルを見ただけで、なんとなく面白そうですね。

彼女の感性にピタリとはまったものだけをとりあげて、そのセンスの良さをこれでもかとアピールしています。

その他は日常生活や四季の自然を観察した随想の章段。

彼女が出仕した中宮定子のいる宮廷生活を振り返った日記の段があります。

とくに日記は、日々の生活を描いたものなので、主語のない文章が多いのです。

一般的に古文の主語は敬語で判断するのが、常識です。

複雑な上下関係も敬語が多く使われていると、逆に判断がしやすくなります。

ところが古文を読みなれていない人にとっては、大変に難しいのです。

誰に向かっての敬語なのか。

その向きや文意が読み取りにくいので注意が必要となります。

そういう意味では、入試には出しやすい要素を多く持っています。

高校生にとって敬語の用法を覚えるのは、かなりの苦痛ですからね。

入試ではその部分を集中的に扱う問題がよく出題されるのです。

本文

中納言参りたまひて、御扇奉らせたまふに、

「隆家こそいみじき骨は得てはべれ。それをはらせて参らせむとするに、おぼろけの紙はえ張るまじければ、求めはべるなり。」と申したまふ。

「いかやうにかある。」と問ひ聞こえさせたまへば、

「すべていみじうはべり。『さらにまだ見ぬ骨のさまなり。』となむ人々申す。

まことにかばかりのは見えざりつ。」と、言高くのたまへば、

「さては、扇のにはあらで、海月のななり。」と聞こゆれば、

「これは隆家が言にしてむ。」とて笑ひたまふ。

かやうのことこそは、かたはらいたきことのうちに入れつべけれど、

「一つな落としそ。」と言へば、いかがはせむ。

現代語訳

中納言(隆家)が参上なさって、中宮定子様に扇を献上なさるときに、

「私は素晴らしい骨を手に入れております。それに紙を張らせて中宮様にさしあげようと思うのですが、ありきたりな紙を張ることはできないので、それ相応の紙を探しているのです。」

と申し上げなさいました。

中宮様が「その骨はどのようなものなのですか。」

とお尋ね申し上げなさると、

中納言は「すべてが素晴らしいですよ。『まったく今まで見たことのない骨の様子です。』と人々が申します。

本当にこれほどの骨は見たことがありません。」

と声を大きくおっしゃるので、私が

「それでは、扇の骨ではなくて、くらげの骨じゃないのですか。」

と申し上げると、中納言は、

「これはなんと。隆家が言ったことにしてしまいましょうね。」といってお笑いになります。

このようなことは、本来、書かないできまりが悪いことの中に入れておくべきなのですが、「宮中にあったことは1つも書き漏らしてはいけないよ。」

と周囲の人々が私に言うので、どうしたものでしょうか、

本当にどうしようもないのでここに書き記しておくことにいたします。

宮廷生活のエピソード

この話は今ならどうということもないような、ごく些細な話です。

しかし千年前の時代を考えてください。

なんの通信手段もなく、人々はごく静かで、ほとんど動きのない生活を営んでいました。

しかしそこは人間です。

やはり噂話や、楽しい話などには多くの人が聞き耳をたてています。

そこに起こったのが、この話なのです。

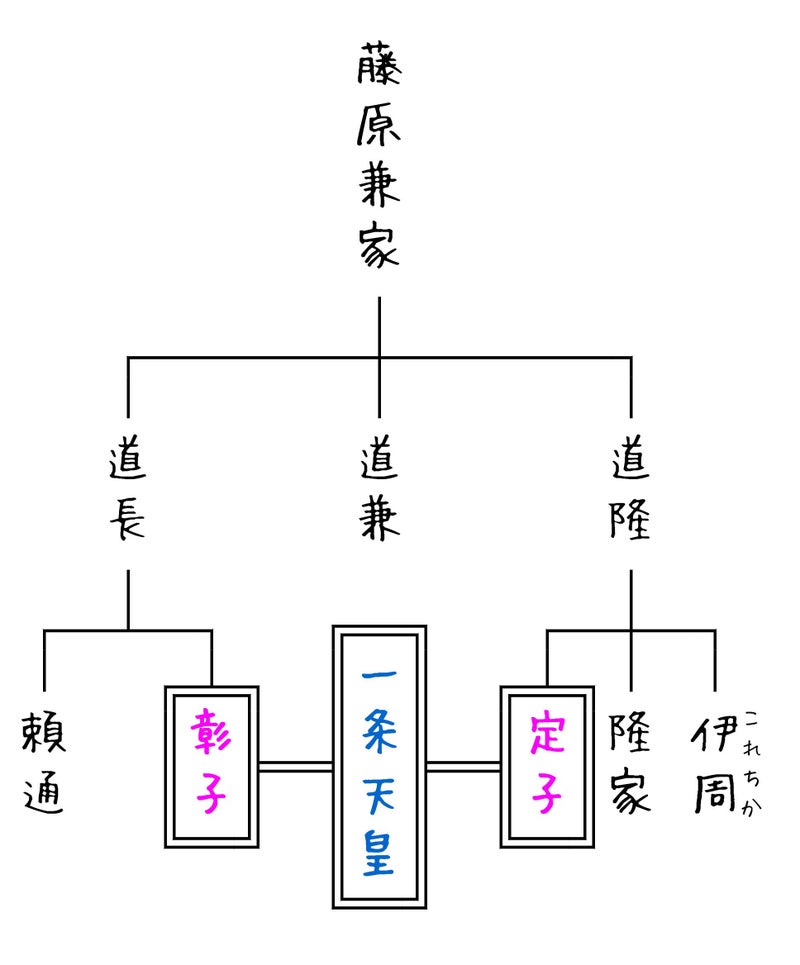

物語の発端は中納言(藤原隆家)が、姉の中宮定子に贈る扇の材料にする素晴らしい骨を手に入れた、と自慢しに来たところから始まります。

とにかく珍しい骨が見つかったのです、と隆家が言うので、清少納言はちょっとからかうつもりもあったのでしょう。

「それはくらげの骨じゃないの」と機転を利かせて発言します。

すると、彼は「そのセリフは私がもらった」と笑いながら、言いました。

この部分を読んでいると、隆家と定子の兄弟仲がとてもいいのがよくわかりますね。

その間にいる清少納言の立場も自由です。

信頼関係で結ばれているのがよくわかります。

軽く冗談をいう彼女の立ち位置もよく見えてくるのです。

文末にあえて断りを入れて、書き留めるということの意味は何なんでしょうか。

聞き苦しいだろうけど、周りの女房たちが書けというので、仕方なく書いたというスタンスです。

清少納言という女性の持っている、自恃の強さとでもいえばいいのかもしれません。

日記の章段は基本的に彼女が、上手な和歌を詠んだとか、機転の利くことを言ったというパターンのものが多いのです。

さらにそれを周囲にいた人が褒めるという図式です。

そのうえに付け加えてある内容が、「でもそれほどのことではありません」といった、半分は謙虚ともとれるものの、実は自慢話だったというケースが多いのです。

それを露悪的と読むか、自分をさらけ出すことを躊躇しない性格が100%出ていると考えるかは、読む人の立場によって変化します。

彼女に対する評価がわかれるところです。

この話も「いい骨」といわれて、すぐに扇の骨に連想が飛びますが、そこで「くらげ」が突然あらわれるところがユニークではあります。

「すべてにおいてすばらしく、誰も見たことのない骨」という表現から、もともと存在しない「くらげの骨」にまできっと連想が及んだのでしょう。

隆家は清少納言の発言に一本取られた結果、隆家の言った発言としてこれをいただきます」と笑いで返しました。

定子のいるサロンがいかにも楽しく華やかなのが、よくわかりますね。

しかしこの後、中関白家は次第に没落していくのです。

父道隆に引き立てられたのもつかの間、その死後に叔父道長と対立します。

道長との権力闘争に負けた兄伊周は大宰府に、弟隆家も連座して出雲に左遷されてしまいます。

その後復帰し、大宰権帥として生きていくのです。

華やかな道長の陰で生きた中関白家は没落の道をたどっていきます。

ここに描かれた話は、まだ栄華を極めていた頃の中宮定子のサロンの様子なのです。

それだけにかえった哀れを誘う章段ともいえますね。

人の運命は定めがありません。

没落への道を知っている後世の人間だけが、彼らの様子をみてとることができるのです。

今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。